『第一回 学生向けブロー成形デザインアワード』審査結果

2月6日から6月2日の間で作品を募集しておりました『第一回 学生向けブロー成形デザインアワード』の各賞受賞者を当社本社にお迎えし6月20日に授賞式を行いました。

「私たちキョーラクのことを少しでも知ってもらいたい」という思いから企画した本アワード。当社として初めての試みということもあり、今回は出身社員が多い千葉大学のデザイン学科の学生の方々を対象に、「サステナブル×ブロー成形」というテーマで作品を募集させていただき、応募作品23作品の中から大賞、準大賞、特別賞、佳作3点を選出いたしました。

審査はプロダクトデザイナーのMiyake Design 三宅様をお迎えして行いました。

また、三宅様には授賞式にも参加いただき、受賞された学生の皆様へのコメントや対話をいただきました。

今回、作品を応募いただいた学生の皆様には感謝申し上げます。大変ありがとうございました。

以下に受賞作品を発表いたします。

【大賞】橋本紗良様 作品名『spa-sea すぺいしー』

使われるシーンに面白さを感じました。確かにブロー成形の新しい活用法かもしれません。

しかし、実際に評価されるデザインに至るには、楽しくなるような外観のデザインや使い勝手など、より洗練されたアプローチを考慮する必要がありそうです。

改善点を見つつも、将来性を感じるデザインです。

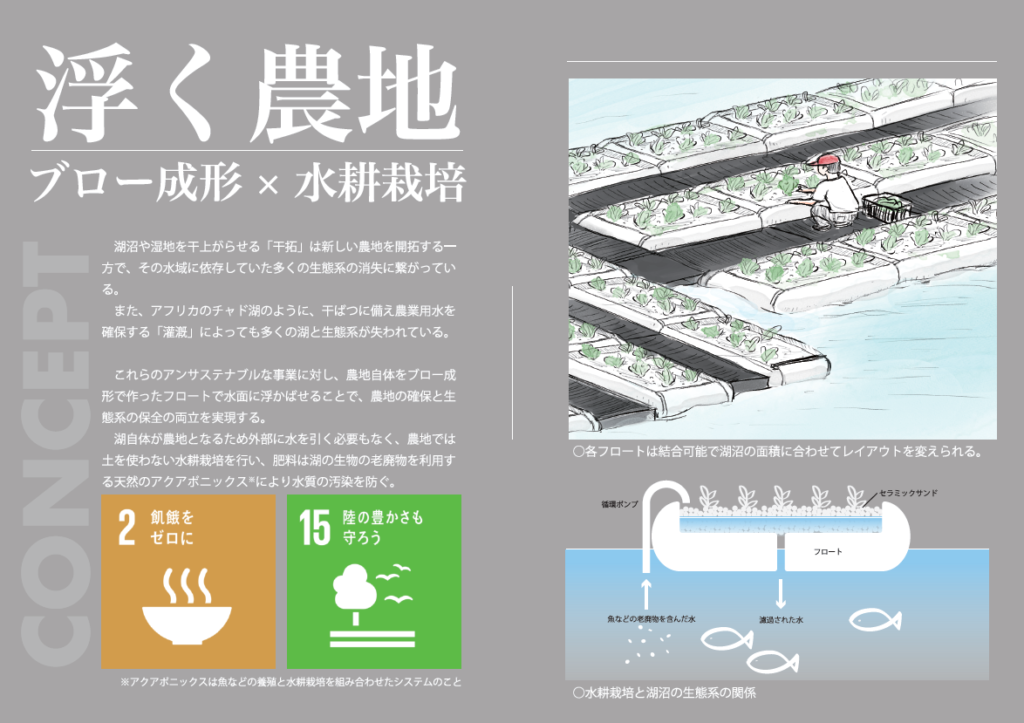

【準大賞】竹中貫太様 作品名『浮く農地』

環境問題に対するアプローチに将来性を感じました。ブロー成形だからこそできるデザインだと思います。

しかし、現状の提案では組み合わせ方や稼働方法等、詳細デザインが明確でないため、それ次第で評価も大きく変わってくると思われます。更なる検討に期待します。

【特別賞】伊藤航介様 作品名『ACCORDION』

ゴミを捨てる心理から展開されたデザインにポテンシャルを感じました。

しかし、実際に日常で使われる際に人がどれだけそこに意識を向けられるか、そのリアリティーをデザインに落とし込む必要がありそうです。更なる検討に期待します。

【佳作】高原弘祐様 作品名『カエルウキ』

海洋生分解性樹脂でブロー成型の釣り浮きというアイデアは評価できるポイントです。

しかし、そのアイデアを活かすには、釣り浮きの外観デザインにオリジナリティーが必要だと思います。更なる検討に期待します。

【佳作】清水陽介様、平子由依様 作品名『Sun Catcher Flower Vase』

シンプルで綺麗なデザインだと思います。ブロー成形であることや割れない素材でできていることなど、本コンペの条件がよく考慮されたデザインです。

ただ、ガラスの代替品に見えてしまうことが惜しい点です。樹脂ならではのデザイン要素があると、より良い提案になるでしょう。

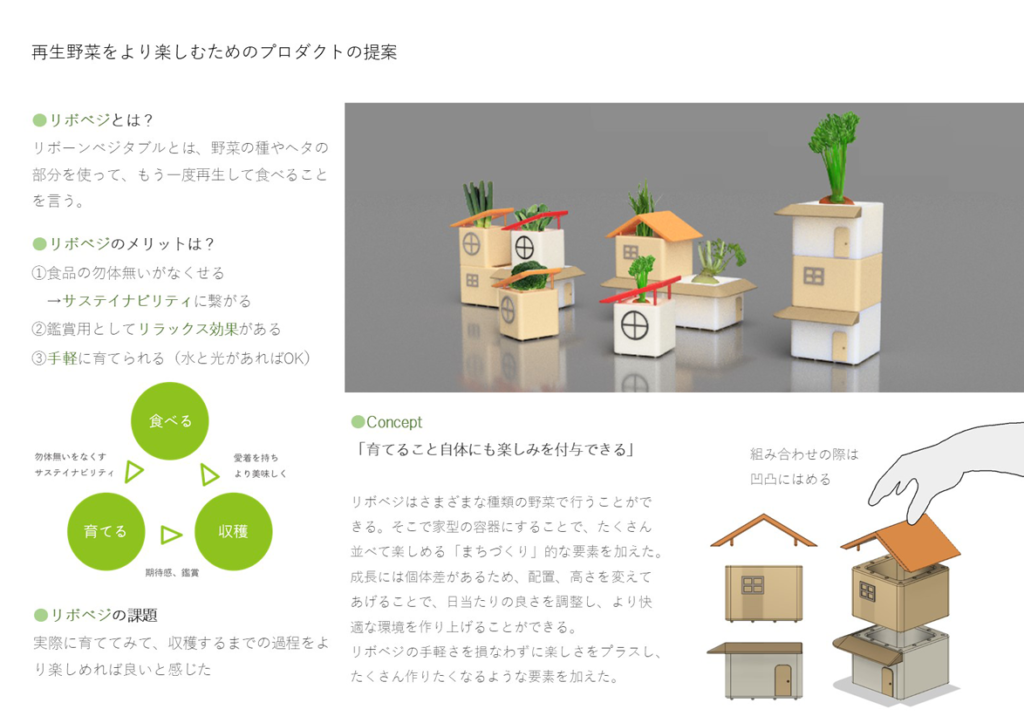

【佳作】丸山新世様 作品名『再生野菜をより楽しむためのプロダクトの提案』

リボベジをより楽しく行うことができるユニークなアイデアです。使われるシーンも容易に想像できる現実的なデザインだと思います。

ただ、このデザインがブロー成形である必要があるのかという点に疑問が残りました。

【審査会】

6月14日、当社本社にMiyake Design 三宅様をお招きして、当社審査メンバーと共に審査会を行いました。審査は、なかなか難しく、2時間をかけて各賞の作品を選定しました。

【授賞式】

6月20日、当社本社にて授賞式を行いました。

受賞された学生の皆様にお越しいただき、審査員の三宅様にもご列席いただき、アワードの総評と各賞受賞の学生へのコメントをいただきました。

(三宅様アワード総評)

デザインは価値観を作っていくこと。プロダクトデザインの中でどのような価値を作るべきか、大きく言うと「機能的な価値」と「情緒的な価値」というのがあります。「情緒的な価値」とはパッとそのものを見たときに、あ、これ欲しいな、使ってみたいな、かっこいいなといった心が動かされること。デザインをするときには、そのふたつを盛り込んでいかないといけない。今回の応募作品を見るとSDGs(サステナブル)やブロー成形といった「機能的な価値」に注目して解決しているデザインが多く、「情緒的な価値」を盛り込んだデザインがちょっと少なかったです。今回はテーマがSDGs(サステナブル)だったということもあるのですが、問題を解決するということだけでなく人がどういう感覚でそれを使うか、その周りにいるかということを考えてデザインしてもらえると、もっとよくなったと思います。

今回応募した作品もここで終わりでなく、もう少し自分なりに検討してこうしたらよかったかな、こうしたら欲しいと思ってもらえるかなというところをもう少し詰めて、検討してもらえると将来の自分の実力にできるのではと思います。

長瀬社長に冒頭のご挨拶、花房副社長には締めのご挨拶をいただき、授賞式は滞りなく終了いたしました。ご参加いただいた学生の皆様、ご協力いただきました皆様、大変ありがとうございました。

また来年も、対象を広げながら第二回目のアワードを開催できるよう計画していきたいと思います!

(受賞者記念写真)